"La Ciudad después del humo", de Mario Capasso.

Stephen King utilizaba en sus clases de literatura una consigna disparadora donde le proponía a sus alumnos del secundario escribir sobre algún hecho que ellos consideraran les había cambiado la vida. El cuarto libro de Mario Capasso, La Ciudad después del humo, (Martelli y López editores, 2011) podría haber tenido origen en la siguiente consigna: escribe una novela de 265 páginas en las que sólo aparecen un hombre y un perro en una ciudad devastada. ¿Cómo lo logra Capasso? Por el uso del lenguaje. Que más que un uso, es un sumergirse. En una combinación muy particular de palabras escogidas, con un uso coloquial de rioba tanguero con expresiones que podrían despertar nostalgia en alguna generación, como: “muerto el perro se acabó la rabia”, “pelandrún”, “gil de peluquería”, “el tachito por si llueve”, Capasso nos cuenta una historia devastadora, donde no hay de dónde agarrarse. A la manera del último hombre, un hombre sin nombre, (porque el narrador habla en primera persona o le habla al perro), tarda casi 50 páginas en salir de la cama. Afuera, la ciudad tomada por el humo. Cuerpos apilados pudriéndose, ratas, perros callejeros, basura amontonada. Todo se pudre. Él recorre esas calles y va relatando la transformación, con un ojo al detalle que va sumiendo al lector en una soledad que se siente en el cuerpo.

A la manera de Ensayo sobre la ceguera de Saramago o La peste, de Camus, el protagonista es testigo del derrumbe. ¿De la ciudad? ¿De la humanidad? “¿Y si la retirada de la cortina de humo viniese a significar, para nosotros y para nuestra descendencia, una segunda oportunidad? Dice el hombre que camina sin rumbo mientras no se ve “ni un pájaro, ni una mariposa”. Por momentos hay un atisbo de luz, pareciera que hay otros: “La soledad más perfecta se apoderó de mí y supongo de cada uno de los habitantes de La Ciudad, incluidos los turistas y sus filmadoras”. Pero más abajo: “El perro continuaba moviéndose entre los difuntos”.

El libro de Capasso no da respiro, hunde el pecho, hace reflexionar, nos saca alguna sonrisa en medio de lo desolador cuando el protagonista sin rostro ni identidad, se ríe de sí mismo, se sus mañas, de sus pensamientos, de manera ácida, socarrona, como de tipo con calle, que ya fue y vino.

Recuerdo claro, quién no, aquella vez en que nuestra ciudad se llenó de humo. Una vez por la quema de pastizales por Panamericana, ruta 9 si no me falla la memoria. También las cenizas del volcán. Ahora bien, después de leer a Capasso uno sabe que el humo, o aquello que viene de repente a alterar lo cotidiano, aquello que irrumpe cuando todos estamos ocupados mientras la vida pasa, aquello puede volver el reloj a cero. “Porque a veces lo que llamamos destino depende de pavadas así.”

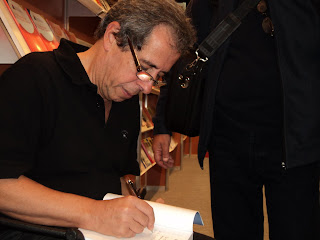

Mario Capasso, que es de Villa Martelli, viene trabajando duro y parejo. Ha publicado: El futuro es un tropel absurdo, cuentos 1999 y El Edificio, Una novela en escombros, novela 2002 y que ha sido traducida al francés, y Piedras heridas, cuentos 2005. Federico Jeanmaire ha dicho de él: “Capasso se siente muy cómodo en ese lugar tan incómodo que ha elegido para narrar. Cómodo en los márgenes, en los límites de la escritura misma.” Y un poco así el lector se siente al cerrar el libro, fuera del mundo, porque ya no hay mundo. Incómodo, entre plazas con malezas, moscardones, sin saber dónde ponerse. Y después viene la lluvia, las cañerías que desbordan, el granizo. “¿Vos ves lo mismo que yo? Le dice el hombre al perro sobre el final. “No me digas que es el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida y la de todos nosotros, vos incluido, claro.” Vos incluido, lector.

Stephen King utilizaba en sus clases de literatura una consigna disparadora donde le proponía a sus alumnos del secundario escribir sobre algún hecho que ellos consideraran les había cambiado la vida. El cuarto libro de Mario Capasso, La Ciudad después del humo, (Martelli y López editores, 2011) podría haber tenido origen en la siguiente consigna: escribe una novela de 265 páginas en las que sólo aparecen un hombre y un perro en una ciudad devastada. ¿Cómo lo logra Capasso? Por el uso del lenguaje. Que más que un uso, es un sumergirse. En una combinación muy particular de palabras escogidas, con un uso coloquial de rioba tanguero con expresiones que podrían despertar nostalgia en alguna generación, como: “muerto el perro se acabó la rabia”, “pelandrún”, “gil de peluquería”, “el tachito por si llueve”, Capasso nos cuenta una historia devastadora, donde no hay de dónde agarrarse. A la manera del último hombre, un hombre sin nombre, (porque el narrador habla en primera persona o le habla al perro), tarda casi 50 páginas en salir de la cama. Afuera, la ciudad tomada por el humo. Cuerpos apilados pudriéndose, ratas, perros callejeros, basura amontonada. Todo se pudre. Él recorre esas calles y va relatando la transformación, con un ojo al detalle que va sumiendo al lector en una soledad que se siente en el cuerpo.

A la manera de Ensayo sobre la ceguera de Saramago o La peste, de Camus, el protagonista es testigo del derrumbe. ¿De la ciudad? ¿De la humanidad? “¿Y si la retirada de la cortina de humo viniese a significar, para nosotros y para nuestra descendencia, una segunda oportunidad? Dice el hombre que camina sin rumbo mientras no se ve “ni un pájaro, ni una mariposa”. Por momentos hay un atisbo de luz, pareciera que hay otros: “La soledad más perfecta se apoderó de mí y supongo de cada uno de los habitantes de La Ciudad, incluidos los turistas y sus filmadoras”. Pero más abajo: “El perro continuaba moviéndose entre los difuntos”.

El libro de Capasso no da respiro, hunde el pecho, hace reflexionar, nos saca alguna sonrisa en medio de lo desolador cuando el protagonista sin rostro ni identidad, se ríe de sí mismo, se sus mañas, de sus pensamientos, de manera ácida, socarrona, como de tipo con calle, que ya fue y vino.

Recuerdo claro, quién no, aquella vez en que nuestra ciudad se llenó de humo. Una vez por la quema de pastizales por Panamericana, ruta 9 si no me falla la memoria. También las cenizas del volcán. Ahora bien, después de leer a Capasso uno sabe que el humo, o aquello que viene de repente a alterar lo cotidiano, aquello que irrumpe cuando todos estamos ocupados mientras la vida pasa, aquello puede volver el reloj a cero. “Porque a veces lo que llamamos destino depende de pavadas así.”

Mario Capasso, que es de Villa Martelli, viene trabajando duro y parejo. Ha publicado: El futuro es un tropel absurdo, cuentos 1999 y El Edificio, Una novela en escombros, novela 2002 y que ha sido traducida al francés, y Piedras heridas, cuentos 2005. Federico Jeanmaire ha dicho de él: “Capasso se siente muy cómodo en ese lugar tan incómodo que ha elegido para narrar. Cómodo en los márgenes, en los límites de la escritura misma.” Y un poco así el lector se siente al cerrar el libro, fuera del mundo, porque ya no hay mundo. Incómodo, entre plazas con malezas, moscardones, sin saber dónde ponerse. Y después viene la lluvia, las cañerías que desbordan, el granizo. “¿Vos ves lo mismo que yo? Le dice el hombre al perro sobre el final. “No me digas que es el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida y la de todos nosotros, vos incluido, claro.” Vos incluido, lector.

Laura Galarza es psicoanalista y escritora. Colaboradora habitual de Radar Libros, el suplemento literario de Página 12.